Escrito em: 3 de novembro de 2023

Por Daniel Bastos

Você provavelmente já viu e leu sobre fósseis de dinossauros, preguiças-gigantes e mamutes. São fósseis raros, mas possíveis de se encontrar por aí. Mas e os microrganismos aqueles que só conseguimos ver através de microscópios, como bactérias, alguns fungos e vírus: eles podem ser preservados? Ao contrário do que muitos pensam, os ácaros não são insetos, mas sim aracnídeos, assim como as aranhas e os escorpiões. Estes pequenos animais são amplamente conhecidos por viverem na poeira domiciliar e causarem alergias respiratórias em seres humanos. Entretanto, os ácaros domésticos representam uma parcela mínima de sua biodiversidade, pois este grupo de animais conta com mais de 55 mil espécies descritas em todo o mundo que colonizaram o ambiente terrestre, marinho e de água doce. Além de serem diversos, os ácaros também têm uma longa história evolutiva na Terra, uma vez que os fósseis mais antigos conhecidos datam de 410 milhões de anos atrás, no período conhecido como Devoniano Inferior.

Uma das características mais marcantes dos ácaros é o seu pequeno tamanho corporal, o que desempenha um papel fundamental em sua capacidade de se adaptar a diversos tipos de ambiente e explorar nichos ecológicos de pequena escala. A partir disso, uma pergunta que podemos fazer sobre a história evolutiva desse grupo é a seguinte: os ácaros sempre foram pequenos? Uma resposta para esse questionamento pode ser adquirida através da análise de fósseis de ácaros oriundos de diferentes eras geológicas e da comparação de seus respectivos tamanhos médios.

A partir da comparação do tamanho de 260 fósseis de ácaros de diferentes idades, variando de 410 a 15 milhões de anos atrás, foi constatado que os tamanhos máximos encontrados ocorreram nos indivíduos mais recentes do registro fóssil, medindo aproximadamente 7500 micrômetros, ou 0.75 cm. Ou seja, sim, os ácaros sempre foram pequenos. Isso indica que a miniaturização foi um processo evolutivo que antecede a existência do grupo, ou seja, já era uma característica presente nos ancestrais desses animais.

Ao longo da história geológica da Terra, é possível observar pequenas variações nos tamanhos médios dos ácaros. Os ácaros mais antigos, com idade entre 410 e 320 milhões de anos, tinham um tamanho médio de cerca de 200 a 400 micrômetros. Os menores tamanhos observados no registro fóssil ocorreram durante o Triássico, há cerca de 230 milhões de anos atrás, no qual foram observados ácaros com tamanhos inferiores a 100 micrômetros, enquanto os maiores são encontrados principalmente durante o Mioceno, há cerca de 15 milhões de anos atrás.

É válido ressaltar que, devido à maior facilidade de preservação dos fósseis, parte considerável dos ácaros utilizados no estudo é de origem mais recente, o que pode afetar a precisão da análise devido a uma amostragem desigual ao longo das eras geológicas. Entretanto, com base nesses achados paleontológicos, é possível inferir que o tamanho médio dos ácaros sofreu variações ao longo de sua história evolutiva, as quais podem ter ocorrido por diferentes motivos que ainda precisam ser estudados em maior profundidade.

Texto fonte: Sidorchuk, E. A. (2018). Mites as fossils: forever small? International Journal of Acarology, v. 44, n. 8, p. 349–359. Doi: 10.1080/01647954.2018.1497085 Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/01647954.2018.1497085?needAccess=true acessado em: 07/11/2023

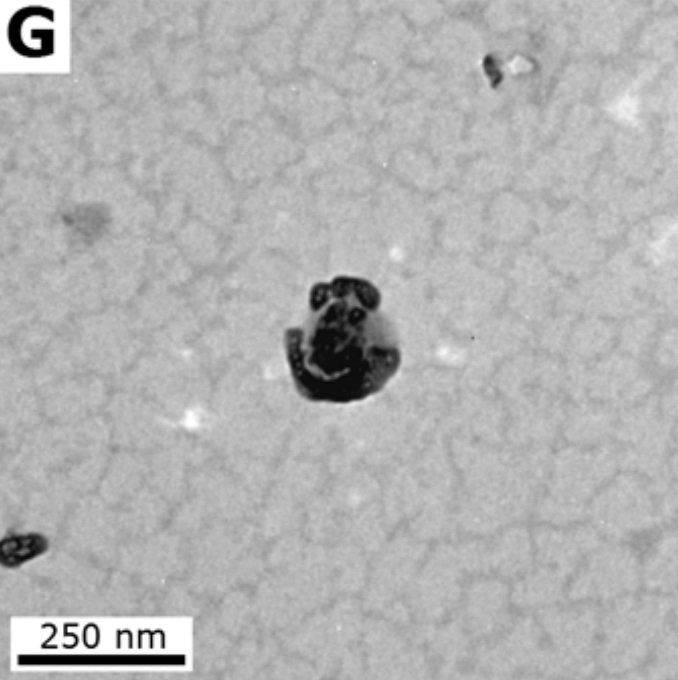

Fonte e legenda da imagem de capa: Ácaro extinto da família Glaesacaridae, fossilizado em âmbar báltico, que viveu há aproximadamente 44 milhões de anos durante o período Eoceno. Wikimedia Commons contributors, ‘File:Milbe cf Glaesacarus rhombeus.jpg’, Wikimedia Commons, 9 outubro 2020, 01h49min UTC, Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Milbe_cf_Glaesacarus_rhombeus.jpg&oldid=484626299> acessado em: 08/11/2023

Texto revisado por: Lucélio Batista e Alexandre Liparini.